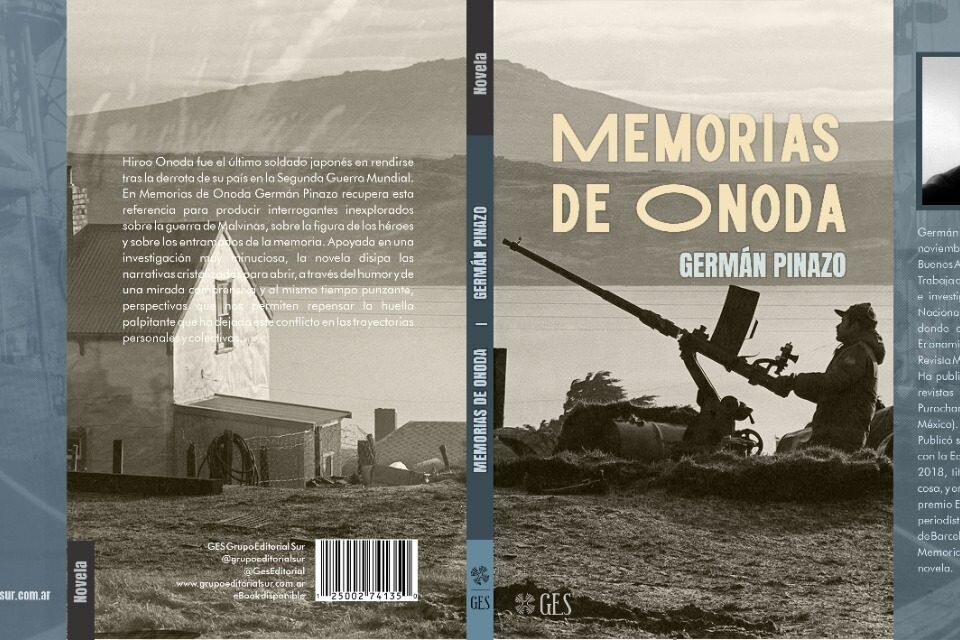

El docente e investigador Germán Pianzo presenta su primera novela, Memorias de Onoda, un libro con una mirada sobre la guerra de Malvinas que aporta un enfoque punzante desde la investigación sobre el conflicto bélico que marcó a fuego la historia argentina. AM750 adelanta una de las escenas del libro.

La novela, que fue publicada semanas atrás por Grupo Editorial Sur (GES) apunta a disipar narrativas cristalizadas, con un enfoque que, desde el humor, abra una mirada comprensiva y al mismo tiempo punzante, con perspectivas que permitan repensar las huella palpitantes que dejó la guerra a nivel personal y colectivo.

"Es una novela sobre Malvinas, una guerra que sucede apenas había nacido, de la que tengo el recuerdo de ser un tema muy poco tratado", explicó el autor por AM750 ni bien se publicó el libro.

"Hace algunos años se me ocurrió indagar un poco más el tema. Entrevisté a excombatientes. Encontré historias fuertes, increíbles. Nunca las había escuchado. Ahí se me ocurrió hacer un libro de historias", dijo.

"Malvinas me parece, entre muchas otras cosas, y esta cuestión del olvido y la memoria, es un nudo que atraviesa muchas cosas de la historia argentina. Hay algo del olvido persistente de un montón de cosas", agregó el autor.

El adelanto de Memorias de Onoda, una novela sobre la guerra de Malvinas

Vuelta ¿a casa?

Volví de Malvinas casi una semana después de terminada la guerra. Los ingleses —en acuerdo con los oficiales nuestros, que por supuesto no nos acompañaron— nos hicieron quedar a algunos soldados limpiando el ex Puerto Argentino.

No me quejo del trato que recibimos, fue respetuoso y cordial y pudimos comer lo que no habíamos comido en días. Me imagino que habrá habido traductores, pero yo no los vi. En esos días yo hablé —o recibí órdenes, mejor dicho— solo de un soldado nuestro que me dio la tarea de ordenar y embalar uno de los galpones donde guardábamos las provisiones de comida. Nunca me voy a olvidar. Estantes de pared a pared, del piso al techo, llenos de cajas. Galletitas, leche en polvo, yerba, chocolate, legumbres, guisos, de todo. Repleto. Ni en un supermercado había visto tanta comida junta. ¿Qué había pasado? ¿Calcularon mal? ¿Guardaron las provisiones por si la guerra duraba más tiempo? Nunca supe y nunca leí en ningún lado sobre esos días posteriores a la rendición.

Me acuerdo de que cuando salí del galpón después de algunos días, el lugar era otro. La gente se movía de otra manera y sus caras eran distintas. Salí tratando de no mirar a nadie y creo que nadie me miró a mí.

Todos esos días hablé muy poco y con el tiempo me di cuenta de que fue algo deliberado por parte de las autoridades militares. De Malvinas volví a Usuhaia y de ahí a Buenos Aires. Del aeropuerto nos llevaron en micros directo a Campo de Mayo y ahí nos tuvieron aislados diez. No querían que nadie nos viera. Los micros tenían las ventanas tapadas con papel negro, por lo que la luz solo entraba por los bordes diminutos que habían quedado mal pegados, y por el vidrio de adelante.

La primera vez que lloré después de la guerra fue cuando entré a mi habitación en el hospital militar. Me había olvidado lo que era acostarme en un colchón y del olor de las sábanas limpias. Me senté y me di cuenta de que todo había terminado. O al menos eso me pareció en ese momento.

Fue una mañana. Estuve un rato solo, y enseguida llegó un oficial. Me sugirió que no hablara con nadie de la guerra, que aunque hubiera terminado seguía siendo un soldados y que podían —no querían, pero podían— hacernos un juicio marcial. Me dijo eso y me entregó una “Cartilla de recomendaciones a los soldados desmovilizados”.

Estaba impresa sobre un papel blanco duro, medio acartonado. Me acuerdo que afuera el sol entraba medio de costado por una ventana que tenía unas rejas finitas. El tipo me miró como esperando que leyera. El papel decía más o menos lo mismo que me había dicho el oficial, lo tengo casi grabado en la memoria: “Argentino: Usted ha sido convocado por la patria para defender su soberanía y oponerse a intenciones colonialistas —estoy tentado de decir imperialistas, pero creo que no— y de opresión. Ello le obligó a una entrega total y desinteresada. USTED —en mayúscula en todas las letras— luchó y retribuyó todo lo que la patria le ofreció: el orgullo de ser argentino”. Y luego nos pedía: “Ahora la patria le requiere otro esfuerzo: de ahora en más usted deberá: no ser imprudente —me acuerdo perfecto de la palabra imprudente — en sus juicios y apreciaciones. Destacar el profundo conocimiento y convencimiento de la causa que se estaba defendiendo. Exaltar los valores de compañerismo puestos de manifiesto en situaciones tan adversas.” Y finalizaba diciendo: “No comentar rumores ni anécdotas fantasiosas”.

—¿Entendido, soldado? —me dijo el oficial cuando levanté la mirada.

—Sí.

No pudimos ni hablar por teléfono con nuestras familias. El resto de las mañanas tuvimos reuniones grupales, donde se suponía que podíamos hablar de nuestra experiencia con otros soldados. Pero debieron habernos recibido a todos de la misma manera porque nadie dijo nunca nada. Yo sólo podía pensar en mi mamá y mi papá. ¿Se habrían comunicado con ellos? ¿Sabrían que yo estaba bien?

Recién me enteré de que sí cuando nos dejaron salir. Ellos me estaban esperando casi como me habían despedido. Mi mamá repetía hijito, hijito mientras lloraba, con el mismo tono con que lo había hecho cuando me fui. Por suerte, esta vez no nos separaba un alambre y nos pudimos abrazar, con la fuerza alimentada por el dolor de todos esos días.

Mi papá también lloró. En silencio, como un hombre de su tiempo. Y yo lloré con él, por segunda vez desde que volví de Malvinas.

Llegué a Paso de los Libres y supe, casi en ese momento, que me tenía que ir de ahí. El lugar era el mismo pero yo había cambiado, o por lo menos eso decían las miradas de todos. Sus abrazos, su cariño y sus silencios me hacían acordar todo el tiempo a Malvinas. Por ahí era solo el abrazo especial que uno le da a alguien que no ve hace mucho tiempo y que extrañó como loco, no lo sé. Pero yo me sentía distinto y lo peor es que sentía que ellos me hacían sentir distinto a mí.

Estaba claro que no era a propósito. Incluso, viéndolo desde ahora, no sé qué podrían haber hecho para que yo no me sintiera un ajeno. Porque aunque no me preguntaran nada, yo sabía que no lo hacían porque estaban pensando que yo estaba roto.

Lo que terminó de decidirme fue el histórico, épico, tetracampeonato de Guaraní en la Liga Libreña. Mi primo, Carlos, central del equipo que se había convertido en el capitán después de la finalísima del ´81, vino a invitarme a la cancha.

—Dale, angirũ, ¿vas a venir? —me dijo— La vamos a descoser.

Yo al principio le dije que no.

—¿Cómo no vas a venir, Julito? ¡Vamos por la cuarta!

Con Carlos nos habíamos criado juntos. Y el fútbol era —o al menos lo había sido hasta aquel entonces— de las cosas más importantes en nuestra vida. Nos habíamos criado jugando y hablando de fútbol. Los héroes y villanos eran futbolistas y nuestros amigos y conocidos se ordenaban según sus habilidades y conocimientos del balonpié. Los fines de semana nos quedábamos a dormir juntos y soñábamos con finales como las que Carlos iba a jugar esos días.

Terminé diciéndole que sí, pero no quería ir. Me hubiese gustado decirle que no, pero no quiero mentir: no me dieron los huevos. ¿Cómo iba a decir que no al partido más importante de nuestra historia? Malvinas había sido una guerra, pero tampoco la boludez.

—¡Qué bueno, Julio! —me festejó Carlos. Y después me preguntó algo que sentí que tenía guardado desde el principio: —¿Vos estas bien?

—Sí, primo —le dije con una sonrisa. ¿Qué le iba a decir?

Traslado a Howard

La mañana del 26 de abril, en el mismo momento en que está tomando los primeros sorbos de un mate cocido, Julio recibe la orden de desarmar su carpa y estar atento. Lo próximo que le dicen es que su destino será Puerto Howard, en la otra isla, la Gran Malvina. Él y Juan van a ir juntos. Habían pensado que les iba a tocar defender la posición de Pradera de Ganso, a ochenta kilómetros de Puerto Argentino, justo en el medio de la Isla Soledad; pero no es así.

Puerto Howard queda cruzando el estrecho San Carlos, a treinta y cinco km. en línea recta del Puerto que llevaba el mismo nombre. No habían escuchado nunca del lugar. Ahí mismo se enteran de que San Carlos es un punto estratégico. Situado al noroeste de la isla occidental, ofrece varias cabeceras de playa para el desembarco y el suficiente espacio marítimo para controlar toda la zona norte de ambas islas. Además, al estar alejado del centro de operaciones argentino, está mucho menos defendido que el extremo sureste.

—¡Soldados! Nuestra misión es ocupar y mantener Puerto Howard hasta nueva orden — dice el Coronel, y así empieza su aventura al fin del mundo.

El objetivo de su presencia en ese lugar es político. Juan y Julio no lo saben, pero la idea es mostrar presencia en todos los lugares de las Islas para negociar desde una posición de mayor fortaleza con los ingleses. En una hipótesis que supone que los ingleses no van a intentar recuperar las Malvinas por la fuerza. Lo curioso es que los miembros del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas ya tienen la información de que los barcos ingleses están listos para desembarcar en cualquier momento en las Georgias del Sur; algo lejos de Malvinas, pero lo suficientemente cerca como para suponer que la suya no es una actitud pasiva. Nadie entiende muy bien entonces, pese a la repetición, qué quiere decir político.

El traslado de soldados se produce en tres escalones o tandas: dos en helicóptero y otros en el barco “Monsunen”, un buque que los locales usan con frecuencia para ir de una isla a la otra.

A Julio le toca ir en barco. Se pasa todo el día cargando alimentos y víveres sobre los cajones de municiones que habían sido embarcados el día anterior, y recién se sube a las ocho de la noche.

Para muchos de esos soldados, Julio incluido, es la primera vez que viajan en mar abierto. El capellán militar, atento a la situación, reparte unos rosarios a modo de amuleto protector. El viaje dura doce horas. Hay que bordear toda la Isla Soledad y para el barco, de un calado pequeño, es difícil atravesar el mar picado.

Julio siente miedo por primera vez en Malvinas. Pero no porque piense que se van a hundir, aunque no es descabellado por el modo en que el viento sacude al pequeño barco. No. Lo que lo asusta es pensar en cómo van a hacer para llegar a ellos después, para abastecerlos. ¿Cómo van a hacer, si vamos a la guerra, para conectarnos con fluidez?, se pregunta Julio.

No hay que ser San Martín para hacerse esa pregunta. Y no solo por la dificultad para llegar. Julio se da cuenta, una vez en el barco, que unos compañeros que habían estado cargando cosas, nunca salieron para Howard. Y ve que en el recuento de cosas y personas falta de todo. Hay compañeros que no tienen ninguna de sus pertenencias. Lo que todavía no sabe es que recién volverán a encontrarse con ellas después de la rendición.

El viaje finalmente dura cuarenta y un horas y, finalmente, desembarcan en Howard siendo las 13 del 29 de abril. Lo primero que hacen los oficiales al bajar es rebautizar al lugar como Puerto Yapeyú, en honor al origen correntino de la mayoría de los soldados y al Padre de la Patria.

El estrecho San Carlos es una caleta chiquitita, de muy difícil acceso. Si bien es un canal de agua corto, cruzarlo es muy difícil. Tanto que los nativos de Puerto Howard solo se mantienen informados por repetidoras de radio británicas. No tienen ni televisión, ni escuelas, ni nada. A cada hombre de familia se le asigna un par de ovejas, y listo.

Apenas llegan se ponen a levantar las carpas y a organizar el operativo defensivo, cercano a una pequeña pista de aterrizaje y al puerto. Arman tres puntos de apoyo perimetrales que levantan en torno a un pequeño caserío, donde empiezan a cavar lo más rápido que pueden los pozos de zorro: “Tuyuti” y “Peribebui”, al norte, y “Suipacha”, al sur. Cada punto de apoyo tiene varias secciones de tiradores, y en Tuyuti y Suipacha tienen además una sección de antitanques en cada una. Cercanos a los puntos de apoyo, después de cavar las trincheras, levantan las carpas de paño verde que se van a usar para descansar cuando no estén cumpliendo tareas de guardia.

Mientras Julio cava en los puntos de apoyo, otros soldados van a organizar tres puntos de avanzada de combate, doscientos metros al norte. Por último, dos grupos más instalan un puesto de ingenieros y otro de observación, llamado “Sapo 3”, en una pequeña península que se forma ingresando al estrecho San Carlos por el este y es ideal para un eventual avistaje del enemigo.

Al terminar de cavar los pozos, a Julio le ordenan que vaya a buscar la munición. Mientras se seca una gota de sudor de la frente, la primera desde que dejó el litoral, ve de reojo al primer kelper. Julio no lo sabe pero el hombre es Robert Lee y lleva el mismo apellido que los fusiles que los soldados secuestran en el caserío apenas llegan. El hombre va y viene nervioso. Los soldados empiezan a mirarlo y él los mira a ellos.

Al rato llega un representante del Estado Mayor Argentino —que pronto se va a convertir en el oficial encargado de los asuntos civiles en Puerto Howard— con un asistente y una máquina de escribir. Se sientan con Lee y redactan el que va a ser el documento organizador de la convivencia entre los soldados y las personas que viven allí.

El primer punto establece que los habitantes de Howard gozan de los mismos derechos que un ciudadano argentino. El segundo, y más importante, establece la prohibición de la confiscación o requisa de efectos personales. También se fija en el documento que, de ser necesario un trabajo por parte nuestra, dicha tarea será pagada por un cálculo de hora-hombre, y que será abonada cuando la situación política lo permita.

En los límites del perímetro se juntan cinco personas y una oveja. Cinco hombres. Están vestidos con unas botas largas, unos sweaters de lana gruesa y unos impermeables. Tres de ellos miran en silencio y dos hablan entre sí. Están en una loma que los ubica un poco más alto que a los soldados que palean la tierra y acomodan los bolsos. A Julio le llama la atención que uno de ellos tiene la cabeza redonda y los cachetes colorados. Redonda como un globo. El tipo está hablando con otro mientras acaricia a su oveja.

Ahí Julio entiende por qué además de kelpers —que quiere decir recogedores de algas—, algunos compañeros en Puerto Argentino les dicen Bennis a los locales: por su increíble parecido al humorista inglés Benny Hill.

Julio intenta prestar atención a ver si entiende qué dicen, pero es imposible. No escucha y no sabe inglés. Lo que sí se da cuenta es de que esos tipos van a tardar mucho en sentirse ciudadanos argentinos.